資金が必要になった際は、現金化を考えますよね。

あなたが持っている資産や利用しているサービスなど、今はいろいろなサービスが現金化できます。

中でも積立nisaは現金化がしやすく、いざという時に資金に充てることができて安心です。

あなたが積立NISAをしているなら、現金化して資金を得ることもできます。

ただ、積立NISAを現金化する方法に疑問を感じる人もいるでしょう。

そこで積立NISAの現金化方法やメリット、注意点などを詳しく解説します。

積立NISAを現金化する3つの方法

積立NISAの現金化方法は主に3つ。

- 一部分を売却して引き出す

- 解約して利益を得る

- 分配金を振り込んで貰う

のどれかです。

それぞれの内容を詳しく解説します。

積み立ての一部分を売却して現金化する

積立NISAで積み立てていた一部分を売却。

それを取り出して現金化する方法があります。

積立NISAは、20年間非課税なのが魅力の一つ。

でも

- 「20年間は資金を引き出すことができない」

- 「現金化する際は、すべてまとめて売却する必要がある」

と考える人もいます。

しかし、必要なときには、いつでも積立NISAの口座から資金を引き出して現金化ができます。

わざわざ20年間も待つ必要はありません。

積立nisaの現金化(出金)方法は、まず事前に保有している投資信託などを必要な現金額に応じて売却。

あなたの銀行口座に売却代金が振り込まれる流れです。

売却する金額や投資信託の口数などは、あなたが自分で決められます。

全て売却(解約)する必要は無いので、手軽に現金化ができるんです。

もちろん途中解約による手数料も必要なし。

ただ、信託財産留保額が必要になる銘柄も。

0.3~0.5%程度ですが、金額が目減りすることになるから必要か確認してください。

積立NISAの現金化は、オンライン上で全て手続きが可能。

必要に応じて、気軽に現金化を考えてみましょう。

解約すれば全て現金化できる

積立NISAは、解約をして全て現金化することも可能です。

積立NISAは20年間非課税という内容です。

でも契約が20年間縛られているわけではないので、安心してください。

積立NISAによる投資期限はないので、投資信託や他の積立投資のように期間を気にする必要がありません。

あなたの好きなタイミングで解約が可能です。

積立nisaをやめてお金を全て引き出したいときは、解約も選択肢の一つ。

やり方としては、解約の申込みが必要です。

解約の旨を伝えて受理されたなら、翌営業日の基本価額によって換金額が決定します。

入金は約定日から3営業日に行われるため、資金が入金されるまでは時間がかかります。

中には入金までの日数が長くなるファンドも。

目論見書などを確認して、入金を確認するようにしましょう。

ただし、上記のように部分的な売却も可能。

実際には保有資産を全て売却したとしても、口座を解約する必要はありません。

積立nisaの口座を残したまま、全額現金化も可能です。

口座を残しておけば、資金に余裕が出てきたらすぐに積み立てを再開できるから便利ですよ。

即日ではないのでその点は注意しておくのじゃな。

分配金を再投資せず現金化する

あなたが積立nisaで選んだ投資先(投資信託など)の中には、分配金が貰える場合があります。

この分配金を自動的に同じ投資先に再投資することも可能。

でも投資に回さず、引き出して現金化することもできます。

方法は積立nisaで使っている取引口座の設定を変更しておくだけ。

分配金を振り込んで欲しい銀行口座などを設定しておけば、自動的に振り込んで貰えます。

複利効果は期待できなくなりますが、現金化の手間が省けるから便利です。

積立NISAで現金化するメリットは何?

積立NISAを利用して、現金化ができます。

どのようなメリットがあるのか知っておくと、利用しやすくなります。

積立NISAで現金化を行うメリットを解説。

しっかり確認して、自分の用途に合うのか判断するのじゃな。

非課税で現金化が行える

積立NISAは、非課税がメリットの一つですよね。

だから利益が出ているときに現金化しても、税金を支払う必要がありません。

投資は必ず税金対象となり、利益を出した場合は約2割ほどの負担があります。

通常のNISAは、5年間のみ非課税。

他の投資も税金がかかってきます。

でも積立NISAは20年間と非課税期間が長く、実質税金負担が無いと言えます。

税金負担を気にせず現金化できるなら、ほぼ100%の資金が得られます。

だから大きなメリットがあるんです。

10年後、15年後などに解約して現金化するのもおすすめだね。

価格変動に対処しやすい

投資は価格変動があり、その変化によって

- 利益を生む

- 損失を出す

ことがあります。

価格変動を見極めて利益を出して現金化は難しいですよね。

プロの投資家でも失敗することがあります。

時には現金化する際に、予想した資金を得られないことも。

しかし、積立NISAには「ドルコスト平均法」というメリットがあります。

価格が高くなると購入口数は減少し、安い価格だと口数が多くなる仕組みです。

だから口数あたりの価格を平均化可能。

個人で判断する他の投資よりも、難易度が低くなっています。

安定性が高まることで、現金化の限度額も管理しやすいのがメリットです。

積立nisaを現金化する際の注意点とは?

積立NISAを現金化するときは、注意点もあります。

注意点を確認しておかないと、思った現金化の方法とならず、損をしてしまうことも。

積立NISAによる現金化は、以下の点を注意しておきましょう。

現金化する方法として、注意点も把握しておきましょう

下落しているときの現金化は損

積立NISAの基準価額が下落しているときに現金化すると、利益を得られません。

損をすることになるから、現金化のタイミングには注意が必要です。

例えば、コロナショックのように、株価が大きく下がってしまう出来事が発生することも。

株価が大きく下がり停滞状況も続くので、解約して現金化したくなる人も多いですよね。

しかし、停滞しているときは、銘柄を安く購入できるタイミング。

長い目で見れば、経済はまた上昇する可能性が高いはずです。

そのため、一時的に価格が下落したとしても、解約はよく考えてからにしましょう。

特に積立NISAは、20年ほどの期間で考えることができます。

評価額が下がっても、利益を出せる可能性が高い方法です。

下落して直ぐに解約という行動には、出ないようにしましょう。

性急に行動しないようにするのじゃな。

銘柄の売却は複数回に分ける

積立NISAの解約ではなく、運用している投資信託を売却・現金化したい場合もありますよね。

購入するのと同じように、複数回に分けて売却することがおすすめです。

基準価額が安いときに全てを売却すると、結局利益が少なく、損をしてしまうことがあります。

一度に全てを売却するのではなく、複数回に分けて現金化するのがおすすめです。

リスクを減らして、現金化する方法として覚えておきましょう。

ただ、それ以外の理由なら、小分け売却の方がリスクが低いですね。

積立金額=現金化額が限定される

積立nisaの専用口座は、毎月一定額で投資を続ける継続性が特徴。

でも最大額が月33,333円までと決まっています。

さらに最低積立金額にはバラツキが。

毎月100円から積み立て出来る金融機関がある一方で、最低積立金額が10,000円を指定している所も少なくありません。

少額から始められる証券会社は、次のようになっています。

最低積立金額が低い証券会社の例

- 楽天証券:100円~33,333円

- SBI証券:100円~33,333円

- 松井証券:100円~33,333円

- マネックス証券:100円~33,333円

- フィデリティ証券:1,000円以上が最低積立金額

積立nisaには、年40万円までの制限があります。

だから最低金額にはバラツキがあっても、最大額は基本的に月33,333円まで。

資金に余裕があっても、将来に備えて高額な積み立て投資はできません。

当然、現金化できる最大額も、積み立てた金額が影響します。

価格変動を考慮しなかった場合でも、開始1年目は40万円まで。

100万円必要なら、最低でも2年6ヶ月は積み立てを続けていないと足りないから注意してください。

積立NISAを現金化するタイミングとは?

積立NISAは途中解約をすることができるので、現金化を考えることができます。ただ、途中解約して現金化する際はタイミングもあります。どのようなタイミングで現金化することを考えるのか紹介しましょう。

年数によって株式の比率を変える

積立投資の資産は「量×価格」で決定します。積立NISAを始めたときは値動きや利益を確認しながら投資をしていく人が多いので量が少なく、資産全体の目減りは大きくないでしょう。しかし、何年も積立投資を行っていくなら当然金額が上がっていくので価格が下落ちするなら全体の資産も大きく減少していきます。

そのため、積立NISAによる投資は年数が上がっていくにつれて株式の比率を減らすのか、それともある程度資金が貯まったので利益を確定して現金化するのか考えることになります。

「株式の割合は100−自分の年齢」という数式で考えることもでき,例えば30歳なら100-30で比率は70%、40歳なら60%となり、年齢によって比率は低下していきます。先に比率の目標を立てておき、その比率になった時点で現金化を考えておくなら、良いタイミングになるかもしれません。

運用が上手くいっているときに現金化する

運用がうまくいっているときに現金化をするのも良いタイミングです。積立NISAは毎月金額を投資していき、お金が貯まっていきます。その際は投資の運用に回されるため、自分が積立に使用したお金以外に投資で得た利益も重なっていき含み益をもらうことができます。

もし運用が比較的スムーズに行われていくなら、何年化すれば積立による金額と含み益により大きな利益を得ていることでしょう。ある程度の利益を得ることができたなら、積立NISAを解約して現金化した方がお得な場合もあります。

そのまま保有しておけば、より利益を得られる可能性もありますが、積立NISAは投資なので必ず利益を出し続けるわけではありません。

経済状況などによっては運用状況が悪くなることもあるため、利益を確認して自分の納得した金額となっている時点で解約した方が後悔しないでしょう。逆に運用状況が悪く、思ったほどの利益を出せていないなら、相場の回復を待つのがおすすめです。

売るタイミングの2~3年前から価格をチェックしておく

積立nisaにより購入した投資信託は、大きな支出を伴うタイミングで取り崩す必要があると判断したならば、売却予定額を先に決めてから売るタイミングをお金が必要となる時期の2~3年前から監視することが望ましいです。

なぜなら、お金が必要だからと投資信託の一部を売却すると、前後数年以内に高値となった時に後悔しか残りません。

- 取り崩しが必要となる時期

- 投資信託の含み益が増える時期

にバラツキが出るからこそ、長期運用が前提の積立nisaであっても現金化する時期の見極めだけはしっかりと行う必要があります。

相場の見極めについて素人であっても長期取引を分散して行えば利益を出しやすい

投資信託は評価額が相場により変動することになるので、短期取引とは異なり月に1回程度の確認を行うだけでも十分に取引時の相場観を身につけることが出来ます。

どうしても現金化しなければならない時期に仕方なく売却するよりも、2~3年前から評価額を確認していれば、少なくとも購入価格よりも低く売却する失敗は防ぎやすいです。

積立nisaは長期取引が原則となるからこそ、いつ投資信託を分割して現金化しても損をしないようにするだけでも、定期預金よりも遥かに効率的な運用が実現します。

分散して売却することにより、後から更に評価額が上昇した時に追加売りをするだけで、利益が確定した状態を維持出来るはずです。

最終的に評価損さえ起こさなければ良いという考え方でいれば良いので、売却タイミングを自分でコントロールしやすい積立nisaは素人であっても時間を味方につけて勝負しやすくなります。

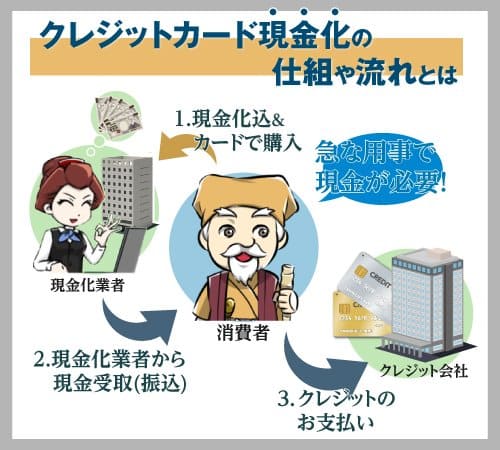

今すぐお金が欲しい人はクレジットカード現金化を!

積立NISAはタイミングが重要です。

そのため「現金化したい!」と思ったときでも待った方が良いこともあります。

急ぎでお金が必要になったときは、クレジットカードを使った現金化がおすすめ。

クレジットカード現金化はショッピング枠を現金に変える方法です。

専門の現金化業者もたくさんあるので、ネットから申し込みをするだけで簡単にできます。

換金率は95%ほどなので少し損をしてしまいますが、急ぎでお金が必要になったときはありがたいサービスです。

換金率の例

ショッピング枠10万円で申し込み→9万5000円振り込まれる(換金率95%の場合)

おすすめの優良店を紹介するので、積立NISAと併せながら上手に現金化してみてください。

プライムウォレット

プライムウォレットは、最短10分で手続き完了の便利な現金化業者です。

急な出費にも対応し、最短3分で申し込みが可能。

買取率は最大98%以上で少額利用もお得ですよ。

安全性と個人情報の厳重な管理が魅力で、アドバイザーのサポートも充実しているので、初心者にもおすすめの現金化業者です。

プライムウォレット公式サイトへ

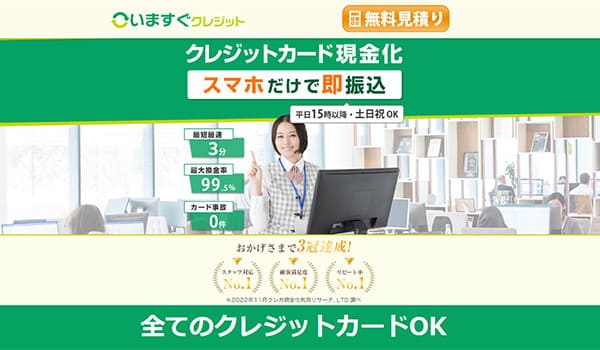

いますぐクレジット

「いますぐクレジット」は最短3分の迅速な振込と、いつでも夜9時まで営業しているので週末にも安心して現金化できます。

最大換金率99.5%と高換金率を誇り、後払いアプリやプリペイドカードにも対応。

スマホから手軽に申し込み可能で、急な資金需要に頼りになります。

3冠を獲得したスタッフ対応、高顧客満足度、リピート率No.1の実績があり、初めての利用者からリピーターまで幅広い支持を受けるおすすめの現金化業者です。

いますぐクレジット公式サイトへ

トラストキャッシュ

トラストキャッシュは、最大換金率99.5%と高いのが特徴です。

支払い方法も分割やリボ払いが選べるため、事業資金などの高額利用もしやすくなっています。

12万円でも換金率94%と高いので、ちょっと入り用なときにも気軽に利用可能。

お客様満足度は94%と高く、トラブル0と安全性もしっかりしています。

初心者も気軽に、お得な現金化ができるおすすめの現金化業者です。

トラストキャッシュ公式サイトへ

積立nisaは状況に応じた現金化方法が選べる

積立NISAによる現金化の方法について紹介しました。

- 一部を売却して現金化

- 解約して全て現金化

- 分配金を再投資せずに現金化

と、方法は3つあります。

あなたが必要としている金額や状況に合わせて、最適な現金化方法を選べるから便利。

しかも積立NISAには、

- いつでも現金化できる

- 利益が出ても非課税

など、利用しやすいメリットが豊富です。

資金に余裕があるときは、積立nisaで資産運用を。

お金が必要になったときは、必要金額に合わせて現金化すれば良いだけと手軽です。

急な資金の必要があれば現金化手段として利用できるので、ぜひ運用と合わせて考えてみましょう。